Mostrando entradas con la etiqueta 13.8. PINTURA BARROCA ESPAÑOLA. Mostrar todas las entradas

Mostrando entradas con la etiqueta 13.8. PINTURA BARROCA ESPAÑOLA. Mostrar todas las entradas

01 septiembre 2010

DIEGO VELÁZQUEZ

CIEN OBRAS

¿Cuántos cuadros pintó Velázquez? Pues no podemos responder a esta cuestión con absoluta certeza, pero, en todo caso, se estima que no fueron muchos, dado que el artista sevillano hubo de combinar su tarea puramente pictórica con otras derivadas de su condición de pintor real y, por tanto, de personaje introducido en los círculos de la burocracia que rodeaba a la monarquía de Felipe IV. Por otra parte, hemos de tener presente que son varias decenas los cuadros de Diego Velázquez que pueden considerarse perdidos, aunque muy de vez en cuando aparece alguna nueva atribución. Finalmente debemos señalar que no existe unanimidad entre los especialistas, de manera que mientras unos le asignan una determinada obra, otros lo niegan, considerándola fruto de su escuela o incluso de otros artistas más alejados de sus planteamientos.

En conclusión, podemos esrtimar en torno a unos 130 los cuadros pintados por Velázquez, sin que esto signifique que sobre todos ellos exista certeza absoluta, ya sea sobre la propia autoría o sobre la cronología exacta. Revisar los óleos de este gran maestro es siempre una tarea gratificante, a la que he dedicado algunas horas de las vacaciones de este verano. Ya puestos, he preparado esta presentación en la que recojo cien de esas obras velazqueñas, que he acompañado de los datos básicos para su identificación (título, medidas y localización), agrupando los cuadros por orden cronológico, según los distintos periodos por los que atravesó la actividad pictórica de Velázquez. Cuando he encontrado divergencias en la cronología he optado por indicar la opinión más extendida.

Por último, la presentación se acompaña de un fondo musical. Me ha parecido interesante combinar la obra del artista sevillano con una pieza extraída de uno de los mejores discos de música de todos los tiempos, que algunos consideran incluso la mejor grabación de la historia del jazz. Me refiero, claro está, al "Kind of Blue" de Miles Davis, producido en 1959. La melodía seleccionada se titula, mira por dónde, "Flamenco Sketches" . Con esta entrega nos reincorporamos de nuevo a las tareas docentes, tras el paréntesis veraniego.

Etiquetas:

13.8. PINTURA BARROCA ESPAÑOLA

28 marzo 2010

EL JOVEN MURILLO

CAMINO A LA FAMA

Aparte de estos inconvenientes, que no son pocos, la exposición resulta sumamente interesante. Bartolomé Esteban Murillo (1617-1680) ha sido siempre un pintor bien valorado en Sevilla, ciudad en la que nació. Las razones de este éxito hunden sus raíces, precisamente, en esta etapa juvenil (de la que aquí se muestran más de cuarenta cuadros) cuando queda ya confirmada la capacidad del artista para conectar con la contrarreformista sensibilidad sevillana de la época, sin dejar de mostrar por ello al mismo tiempo la originalidad de algunas de sus propuestas pictóricas.

Aparte de estos inconvenientes, que no son pocos, la exposición resulta sumamente interesante. Bartolomé Esteban Murillo (1617-1680) ha sido siempre un pintor bien valorado en Sevilla, ciudad en la que nació. Las razones de este éxito hunden sus raíces, precisamente, en esta etapa juvenil (de la que aquí se muestran más de cuarenta cuadros) cuando queda ya confirmada la capacidad del artista para conectar con la contrarreformista sensibilidad sevillana de la época, sin dejar de mostrar por ello al mismo tiempo la originalidad de algunas de sus propuestas pictóricas.

.

En esta etapa juvenil, que algunos califican como periodo frío, Murillo muestra una tendencia al claroscuro, influida sin duda por la obra de artistas como Zurbarán y Ribera. La importancia y número de las órdenes religiosas presentes en la ciudad explican que la mayor parte de su producción se centre en temas de carácter religioso, aunque el pintor procura introducir rasgos naturalistas, conforme a los planteamientos de Velázquez, dando a sus obras cierta apariencia de escena cotidiana en la que muchos de los personajes parecen sacados directamente de los barrios más pobres de la Sevilla de la época.

En esta etapa juvenil, que algunos califican como periodo frío, Murillo muestra una tendencia al claroscuro, influida sin duda por la obra de artistas como Zurbarán y Ribera. La importancia y número de las órdenes religiosas presentes en la ciudad explican que la mayor parte de su producción se centre en temas de carácter religioso, aunque el pintor procura introducir rasgos naturalistas, conforme a los planteamientos de Velázquez, dando a sus obras cierta apariencia de escena cotidiana en la que muchos de los personajes parecen sacados directamente de los barrios más pobres de la Sevilla de la época.

.

Acudí a visitar la exposición sobre "El joven Murillo" el mismo día de su inauguración, atraido por la posibilidad de contemplar un amplio conjunto de obras pertenecientes al primer periodo artístico (1640-1655) de la trayectoria del pintor, iniciada tras concluir su etapa de formación en el taller de su maestro, Juan del Castillo. La primera impresión no resultó, ciertamente, agradable: justo delante de nosotros un anciano tropezó con uno de los rígidos paneles expositivos que a algún comisario postmoderno se le había ocurrido colocar ¡en el suelo! y el pobre señor acabó dándose de bruces en el pavimento.

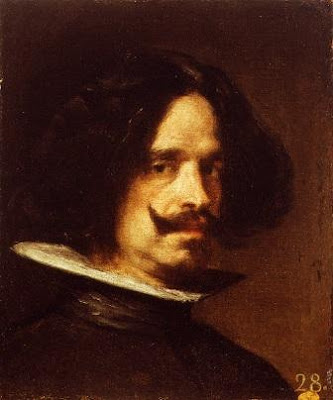

Bartolomé Esteban Murillo: "Autorretrato" (hacia 1650).

Salidos del susto, esa primera sala muestra demasiados cuadros, algunos de ellos colocados a una altura tal que observarlos detenidamente se hace tarea casi imposible. Y esta es una característica general de la muestra: el Museo de Bellas Artes de Sevilla no dispone de salas apropiadas para las exposiciones temporales que organiza y no puede además regular debidamente los flujos de visitantes. Añado a esto el hecho de la prácticamente nula atención que se presta a la difusión de las exposiciones en Internet, resuelta en esta ocasión con un breve texto colocado en la página del Museo y una nota de prensa elaborada ¡por la delegación provincial de cultura!

Aparte de estos inconvenientes, que no son pocos, la exposición resulta sumamente interesante. Bartolomé Esteban Murillo (1617-1680) ha sido siempre un pintor bien valorado en Sevilla, ciudad en la que nació. Las razones de este éxito hunden sus raíces, precisamente, en esta etapa juvenil (de la que aquí se muestran más de cuarenta cuadros) cuando queda ya confirmada la capacidad del artista para conectar con la contrarreformista sensibilidad sevillana de la época, sin dejar de mostrar por ello al mismo tiempo la originalidad de algunas de sus propuestas pictóricas.

Aparte de estos inconvenientes, que no son pocos, la exposición resulta sumamente interesante. Bartolomé Esteban Murillo (1617-1680) ha sido siempre un pintor bien valorado en Sevilla, ciudad en la que nació. Las razones de este éxito hunden sus raíces, precisamente, en esta etapa juvenil (de la que aquí se muestran más de cuarenta cuadros) cuando queda ya confirmada la capacidad del artista para conectar con la contrarreformista sensibilidad sevillana de la época, sin dejar de mostrar por ello al mismo tiempo la originalidad de algunas de sus propuestas pictóricas..

Bartolomé Esteban Murillo. Izquierda: "San Pedro entre lágrimas" (hacia 1650). Bilbao. Derecha: "El joven mendigo" (hacia 1645). París.

En esta etapa juvenil, que algunos califican como periodo frío, Murillo muestra una tendencia al claroscuro, influida sin duda por la obra de artistas como Zurbarán y Ribera. La importancia y número de las órdenes religiosas presentes en la ciudad explican que la mayor parte de su producción se centre en temas de carácter religioso, aunque el pintor procura introducir rasgos naturalistas, conforme a los planteamientos de Velázquez, dando a sus obras cierta apariencia de escena cotidiana en la que muchos de los personajes parecen sacados directamente de los barrios más pobres de la Sevilla de la época.

En esta etapa juvenil, que algunos califican como periodo frío, Murillo muestra una tendencia al claroscuro, influida sin duda por la obra de artistas como Zurbarán y Ribera. La importancia y número de las órdenes religiosas presentes en la ciudad explican que la mayor parte de su producción se centre en temas de carácter religioso, aunque el pintor procura introducir rasgos naturalistas, conforme a los planteamientos de Velázquez, dando a sus obras cierta apariencia de escena cotidiana en la que muchos de los personajes parecen sacados directamente de los barrios más pobres de la Sevilla de la época..

Bartolomé Esteban Murillo. Izquierda: "San Diego de Alcalá dando de comer a los pobres" (1645). Madrid. Derecha: "Vieja hilandera" (1650).

Sin embargo Murillo no se limita a pintar cuadros de temática religiosa. De forma simultánea aborda también escenas de género, que serán otra de las constantes de su producción en las siguientes etapas. Aquí están los niños mendigos y algo pícaros, descalzos y malvestidos, como fiel reflejo de las profundas diferencias sociales de la época barroca. Junto a ellos encontramos las ancianas del estado llano, del común, sorprendidas en tareas cotidianas, como esa vieja hilandera que no ha perdido ni un ápice de profundidad en su mirada. Es éste un Murillo que actúa como cronista social y que tal vez lo hace dotado de una mirada especialmente crítica.

De este modo, ese joven Murillo que hacia 1650 estaba ya en puertas de entrar en la cuarentena había logrado dotarse de un estilo personal que queda confirmado en la maestría de obras tales como esa "sagrada familia del pajarito" en la que el tema religioso está envuelto absolutamente en la realidad cotidiana. La de un niño que juega a enrabietar a un perro, mientras sus padres están atentos a la situación: ambos han detenido por un instante sus tareas para contemplar los peculiares juegos del niño. Ninguna alusión a lo divino vemos en este cuadro en el que el tenebrismo se ha atenuado y el pintor nos deja entrever el fondo de la estancia: un banco de carpintero con algunos utensilios y una rueca que gira. No hacía falta ningún lenguaje grandilocuente para conseguir la complicidad absoluta del espectador. La sencillez tiene, en sí misma, un gran atractivo.

Bartolomé Esteban Murillo: "Sagrada familia del pajarito" (1650). Madrid.

El diario El Mundo dedica a esta exposición un multimedia con textos y ocho imágenes y ésta es la información del Museo sobre la muestra.

Bartolomé Esteban Murillo: "Sagrada familia del pajarito" (1650). Madrid.

El diario El Mundo dedica a esta exposición un multimedia con textos y ocho imágenes y ésta es la información del Museo sobre la muestra.

Etiquetas:

13.8. PINTURA BARROCA ESPAÑOLA

13 marzo 2010

LAS MENINAS

VIAJE POR UN CUADRO

Probablemente sea éste (junto con el "Guernica" de Picasso y "Los fusilamientos" de Goya) el cuadro más comentado, tratado y analizado de toda la historia de la pintura española. Y pese a todo lo que se ha dicho de él, aún quedan muchas cosas por descubrir... o que no lograremos descifrar nunca. Tal vez en eso esté uno más de sus múltiples atractivos. No pretendemos ahora contar nada nuevo, simplemente que el lector efectúe con ENSEÑ-ARTE un viaje en el que el cuadro sea el único protagonista, acompañándolo de unas breves indicaciones que hagan más fácil su lectura, aunque la simple mirada atenta sobre esta obra genial es ya, en sí misma, toda una satisfacción. Aquí os dejo el cuadro, acompañado de un bello fondo musical: el concierto para oboe en C Mayor, de Mozart.

Etiquetas:

13.8. PINTURA BARROCA ESPAÑOLA

31 marzo 2009

MURILLO

TRAYECTORIA ARTÍSTICA

Ya en un artículo anterior me había ocupado brevemente de la biografía de Bartolomé Esteban Murillo, "el pintor de las Inmaculadas y los niños de la calle", comentando también algunas de las principales características de su pintura. Faltaba, no obstante, presentar las obras de este artista barroco en el contexto de su trayectoria personal, tratando de diferenciar distintos periodos o momentos en su producción.

Ya en un artículo anterior me había ocupado brevemente de la biografía de Bartolomé Esteban Murillo, "el pintor de las Inmaculadas y los niños de la calle", comentando también algunas de las principales características de su pintura. Faltaba, no obstante, presentar las obras de este artista barroco en el contexto de su trayectoria personal, tratando de diferenciar distintos periodos o momentos en su producción.Bartolomé Esteban Murillo: "Santas Justa y Rufina" (1665/66). Sevilla.

En general, y conforme a una división que se estableció ya en el siglo XIX, se periodiza la obra de Murillo en tres grandes etapas, establecidas básicamente tomando en cosideración dos cuestiones: de un lado, la progresiva tendencia del pintor a alejarse del tenebrismo que había caracterizado sus primeros años; de otro, el empleo de una determinada paleta de colores (tema muy relacionado con lo anterior) y de un tipo de pincelada que tiende con el paso del tiempo a irse haciendo más suelta.

En esas tres etapas Murillo, que se debía de alguna manera a su clientela, cultivó prácticamente los mismos temas, siendo predominantes en su colección las obras de carácter religioso, aunque nos dejó también un vibrante retrato de las clases marginales de la sociedad sevillana, representada por esos niños mendigos de los que otro día me ocuparé de manera monográfica. Por ahora, y en este final de trimestre, me perece suficiente subir al blog esta presentación en la que, a través de veinticuatro de sus obras damos un repaso a esos periodos de la trayectoria artística del pintor. Personalmente declaro mi predilección por ese Murillo que cultiva otros temas además de los que le hicieron popular. En ese sentido, quizás he sesgado un poco la selección. Juzgue el lector. Aquí van.

Esta extensa Web considera a Murillo "pintor del pueblo español". Más información y comentarios de algunas de su obras en esta página y en la Wikipedia española.

Etiquetas:

13.8. PINTURA BARROCA ESPAÑOLA,

27.3. SEVILLA: PINTURA

30 marzo 2008

FRANCISCO RIBALTA

EL PINTOR DEL TENEBRISMO CONTRARREFORMISTA

Aunque nacido en tierras catalanas, podemos considerar a Francisco Ribalta (1565-1628) como el pintor más destacado de la escuela valenciana del Barroco. Sin antecedentes familiares en el oficio, su formación artística se lleva a cabo partir de 1581 en los círculos de El Escorial, donde se impregna de las corrientes del último manierismo, acusando claras influencias italianas. Desde entonces, Ribalta se mantuvo unos veinte años cercano a los ambientes de la Corte, buscando un nombramiento como pintor real, que nunca llegaría.

Aunque nacido en tierras catalanas, podemos considerar a Francisco Ribalta (1565-1628) como el pintor más destacado de la escuela valenciana del Barroco. Sin antecedentes familiares en el oficio, su formación artística se lleva a cabo partir de 1581 en los círculos de El Escorial, donde se impregna de las corrientes del último manierismo, acusando claras influencias italianas. Desde entonces, Ribalta se mantuvo unos veinte años cercano a los ambientes de la Corte, buscando un nombramiento como pintor real, que nunca llegaría.

Este relativo fracaso en los círculos cortesanos quizás explique su traslado a Valencia en 1591, tratando de conseguir encargos por parte del arzobispo de la ciudad, el futuro San Juan de Ribera, quien encarnaba allí los ideales de la Contrarreforma católica. Y efectivamente, en esta ocasión vio colmadas sus aspiraciones, de forma que el pintor vivió el resto de su vida en la ciudad, en medio de un reconocimiento general, lo que le procuró una abundante clinientela, pese a lo cual al parecer nunca llegó a disponer de un elevado patrimonio.

Este relativo fracaso en los círculos cortesanos quizás explique su traslado a Valencia en 1591, tratando de conseguir encargos por parte del arzobispo de la ciudad, el futuro San Juan de Ribera, quien encarnaba allí los ideales de la Contrarreforma católica. Y efectivamente, en esta ocasión vio colmadas sus aspiraciones, de forma que el pintor vivió el resto de su vida en la ciudad, en medio de un reconocimiento general, lo que le procuró una abundante clinientela, pese a lo cual al parecer nunca llegó a disponer de un elevado patrimonio. Desconocemos con exactitud las razones de este cambio estilístico, que algunos han relacionado con un posible viaje del artista a Italia, no documentado, sin que sea descartable que el pintor llegase al tenebrismo como fruto de una propia evolución personal. Y en la citada corriente se mantuvo Ribalta hasta su muerte en 1628. Su hijo Juan Ribalta, que había seguido los pasos artísticos de su padre, no pudo apenas continuar su obra, pues fallecería a finales del mismo año. En este caso, la naturaleza impidió la formación de una saga de pintores. El Arte, lógicamente, no puede sobreponerse a las vicisitudes de la vida.

Desconocemos con exactitud las razones de este cambio estilístico, que algunos han relacionado con un posible viaje del artista a Italia, no documentado, sin que sea descartable que el pintor llegase al tenebrismo como fruto de una propia evolución personal. Y en la citada corriente se mantuvo Ribalta hasta su muerte en 1628. Su hijo Juan Ribalta, que había seguido los pasos artísticos de su padre, no pudo apenas continuar su obra, pues fallecería a finales del mismo año. En este caso, la naturaleza impidió la formación de una saga de pintores. El Arte, lógicamente, no puede sobreponerse a las vicisitudes de la vida.

Aunque nacido en tierras catalanas, podemos considerar a Francisco Ribalta (1565-1628) como el pintor más destacado de la escuela valenciana del Barroco. Sin antecedentes familiares en el oficio, su formación artística se lleva a cabo partir de 1581 en los círculos de El Escorial, donde se impregna de las corrientes del último manierismo, acusando claras influencias italianas. Desde entonces, Ribalta se mantuvo unos veinte años cercano a los ambientes de la Corte, buscando un nombramiento como pintor real, que nunca llegaría.

Aunque nacido en tierras catalanas, podemos considerar a Francisco Ribalta (1565-1628) como el pintor más destacado de la escuela valenciana del Barroco. Sin antecedentes familiares en el oficio, su formación artística se lleva a cabo partir de 1581 en los círculos de El Escorial, donde se impregna de las corrientes del último manierismo, acusando claras influencias italianas. Desde entonces, Ribalta se mantuvo unos veinte años cercano a los ambientes de la Corte, buscando un nombramiento como pintor real, que nunca llegaría.Francisco Ribalta: "Santa Cena" (1606). Valencia.

Este relativo fracaso en los círculos cortesanos quizás explique su traslado a Valencia en 1591, tratando de conseguir encargos por parte del arzobispo de la ciudad, el futuro San Juan de Ribera, quien encarnaba allí los ideales de la Contrarreforma católica. Y efectivamente, en esta ocasión vio colmadas sus aspiraciones, de forma que el pintor vivió el resto de su vida en la ciudad, en medio de un reconocimiento general, lo que le procuró una abundante clinientela, pese a lo cual al parecer nunca llegó a disponer de un elevado patrimonio.

Este relativo fracaso en los círculos cortesanos quizás explique su traslado a Valencia en 1591, tratando de conseguir encargos por parte del arzobispo de la ciudad, el futuro San Juan de Ribera, quien encarnaba allí los ideales de la Contrarreforma católica. Y efectivamente, en esta ocasión vio colmadas sus aspiraciones, de forma que el pintor vivió el resto de su vida en la ciudad, en medio de un reconocimiento general, lo que le procuró una abundante clinientela, pese a lo cual al parecer nunca llegó a disponer de un elevado patrimonio.Francisco Ribalta: "San Bruno" (1625-27). Valencia.

.

Así pues, nuestro artista acabó siendo considerado el pintor más importante de Valencia, manteniendo durante algunos años el estilo con el que había logrado triunfar. Sin embargo, hacia 1620, se produce en sus obras una innovación radical y Ribalta pasa a cultivar un acusado naturalismo barroco, en el que es destacable su tendencia al tenebrismo. En este caso, y a tenor de su clientela habitual, esta técnica se pone al servicio de la idea de captar la atención del espectador, de conmoverlo ante el ejemplo de virtudes católicas que profesan sus modelos.

.

Desconocemos con exactitud las razones de este cambio estilístico, que algunos han relacionado con un posible viaje del artista a Italia, no documentado, sin que sea descartable que el pintor llegase al tenebrismo como fruto de una propia evolución personal. Y en la citada corriente se mantuvo Ribalta hasta su muerte en 1628. Su hijo Juan Ribalta, que había seguido los pasos artísticos de su padre, no pudo apenas continuar su obra, pues fallecería a finales del mismo año. En este caso, la naturaleza impidió la formación de una saga de pintores. El Arte, lógicamente, no puede sobreponerse a las vicisitudes de la vida.

Desconocemos con exactitud las razones de este cambio estilístico, que algunos han relacionado con un posible viaje del artista a Italia, no documentado, sin que sea descartable que el pintor llegase al tenebrismo como fruto de una propia evolución personal. Y en la citada corriente se mantuvo Ribalta hasta su muerte en 1628. Su hijo Juan Ribalta, que había seguido los pasos artísticos de su padre, no pudo apenas continuar su obra, pues fallecería a finales del mismo año. En este caso, la naturaleza impidió la formación de una saga de pintores. El Arte, lógicamente, no puede sobreponerse a las vicisitudes de la vida..

Francisco Ribalta: "Abrazo de San Francisco al Crucificado" (1620). Valencia.

.

Sobre la obra de Ribalta podemos visitar la web del Museo de Bellas Artes de Valencia, que nos presenta los cuadros que de este autor se conservan en dicha pinacoteca. Por otra parte, este artículo recogido en la Biblioteca virtual Miguel de Cervantes nos muestra un claro fresco de lo que suponía ser pintor en la Valencia del siglo XVII. Muy interesante.

Etiquetas:

13.8. PINTURA BARROCA ESPAÑOLA

29 marzo 2008

EL TENEBRISMO

EL JUEGO DE LA LUZ Y LA OSCURIDAD

Analizamos en esta ocasión una de las corrientes predominantes en la pintura barroca europea, aquélla que denominamos tenebrismo. Para entender su significado, hemos de partir de una idea previa: la importancia que la luz juega siempre en cualquier pintura. Esto es así por una sencilla razón: si no existiese luz alguna, el pintor no podría llevar a cabo su trabajo. Partiendo de este presupuesto tan básico, los pintores se han dedicado, a lo largo de la historia, a representar en sus obras no sólo la luz en si misma, sino sus efectos sobre lo representado. Pero es evidente que retratar la luz exige también reflejar las sombras, dado que en circunstancias habituales la luz no incide por igual en todos los objetos y genera una amplia gama y diversos matices de sombra.

Analizamos en esta ocasión una de las corrientes predominantes en la pintura barroca europea, aquélla que denominamos tenebrismo. Para entender su significado, hemos de partir de una idea previa: la importancia que la luz juega siempre en cualquier pintura. Esto es así por una sencilla razón: si no existiese luz alguna, el pintor no podría llevar a cabo su trabajo. Partiendo de este presupuesto tan básico, los pintores se han dedicado, a lo largo de la historia, a representar en sus obras no sólo la luz en si misma, sino sus efectos sobre lo representado. Pero es evidente que retratar la luz exige también reflejar las sombras, dado que en circunstancias habituales la luz no incide por igual en todos los objetos y genera una amplia gama y diversos matices de sombra.

José de Ribera: "San Onofre" (1637). San Petesburgo.

Llegamos así al siglo XVII y con él a esa mentalidad barroca que tanto gustaba del contraste y de la sorpresa. En esa centuria algunos pintores consideraron que el claroscuro servía excelentemente a sus intenciones artísticas y lo emplearon de manera abundante en sus cuadros. Muchas obras de Rembrandt son significativas en ese sentido, como ocurre con la "lección de anatomía" o en varios de sus autorretratos. Pero otros autores dieron un paso más allá: son los tenebristas, que consideraron que el contraste entre la luz y las sombras debía ser extraordinariamente acusado, para no distraer la atención del observador en detalles secundarios. Eso es, en definitiva, el tenebrimo: llevar a sus últimas consecuencias los postulados claroscuristas, haciendo convivir en el cuadro zonas fuertemente iluminadas con otras que quedan prácticamente a oscuras, sin que el espectador pueda apreciar que se oculta tras las tinieblas que ha representado el pintor.

Llegamos así al siglo XVII y con él a esa mentalidad barroca que tanto gustaba del contraste y de la sorpresa. En esa centuria algunos pintores consideraron que el claroscuro servía excelentemente a sus intenciones artísticas y lo emplearon de manera abundante en sus cuadros. Muchas obras de Rembrandt son significativas en ese sentido, como ocurre con la "lección de anatomía" o en varios de sus autorretratos. Pero otros autores dieron un paso más allá: son los tenebristas, que consideraron que el contraste entre la luz y las sombras debía ser extraordinariamente acusado, para no distraer la atención del observador en detalles secundarios. Eso es, en definitiva, el tenebrimo: llevar a sus últimas consecuencias los postulados claroscuristas, haciendo convivir en el cuadro zonas fuertemente iluminadas con otras que quedan prácticamente a oscuras, sin que el espectador pueda apreciar que se oculta tras las tinieblas que ha representado el pintor.

Esta tendencia alcanza su máximo exponente en la obra de Caravaggio, pero fueron muchos los autores que la adoptaron, ya fuese de forma episódica (algunos cuadros de Rembrandt o de Zurbarán podrían calificarse más de tenebristas que de claroscuristas) o como una característica básica de su pintura como ocurre en el caso de los españoles Francisco Ribalta (1565-1628) y José Ribera (1591-1652), quien precisamente pasó gran parte de su vida en Italia, donde asimiló las influencias caravaggiescas.

Esta tendencia alcanza su máximo exponente en la obra de Caravaggio, pero fueron muchos los autores que la adoptaron, ya fuese de forma episódica (algunos cuadros de Rembrandt o de Zurbarán podrían calificarse más de tenebristas que de claroscuristas) o como una característica básica de su pintura como ocurre en el caso de los españoles Francisco Ribalta (1565-1628) y José Ribera (1591-1652), quien precisamente pasó gran parte de su vida en Italia, donde asimiló las influencias caravaggiescas.

Analizamos en esta ocasión una de las corrientes predominantes en la pintura barroca europea, aquélla que denominamos tenebrismo. Para entender su significado, hemos de partir de una idea previa: la importancia que la luz juega siempre en cualquier pintura. Esto es así por una sencilla razón: si no existiese luz alguna, el pintor no podría llevar a cabo su trabajo. Partiendo de este presupuesto tan básico, los pintores se han dedicado, a lo largo de la historia, a representar en sus obras no sólo la luz en si misma, sino sus efectos sobre lo representado. Pero es evidente que retratar la luz exige también reflejar las sombras, dado que en circunstancias habituales la luz no incide por igual en todos los objetos y genera una amplia gama y diversos matices de sombra.

Analizamos en esta ocasión una de las corrientes predominantes en la pintura barroca europea, aquélla que denominamos tenebrismo. Para entender su significado, hemos de partir de una idea previa: la importancia que la luz juega siempre en cualquier pintura. Esto es así por una sencilla razón: si no existiese luz alguna, el pintor no podría llevar a cabo su trabajo. Partiendo de este presupuesto tan básico, los pintores se han dedicado, a lo largo de la historia, a representar en sus obras no sólo la luz en si misma, sino sus efectos sobre lo representado. Pero es evidente que retratar la luz exige también reflejar las sombras, dado que en circunstancias habituales la luz no incide por igual en todos los objetos y genera una amplia gama y diversos matices de sombra.Caravaggio: "Muchacho pelando fruta" (1597). Roma.

Dicho en lenguaje llano, en todo cuadro (y en función de la luz que en el se recoja) van a convivir zonas más claras con otras más oscuras que quedarán tratadas de distinta manera según la sensibilidad personal de cada pintor. Partiendo de algunos precedentes de los siglos XIV y XV, ya en el XVI encontramos varios artistas que practican la técnica del claroscuro, procurando con ella representar las formas mediante una gradación del juego de luces y sombras. En los cuadros de los pintores que lo emplean podremos apreciar sin dificultad zonas más iluminadas (que el artista quiere resaltar, haciendo que el espectador concentre su vista en ellas) y otras que quedan más en la penumbra.

José de Ribera: "San Onofre" (1637). San Petesburgo.

Llegamos así al siglo XVII y con él a esa mentalidad barroca que tanto gustaba del contraste y de la sorpresa. En esa centuria algunos pintores consideraron que el claroscuro servía excelentemente a sus intenciones artísticas y lo emplearon de manera abundante en sus cuadros. Muchas obras de Rembrandt son significativas en ese sentido, como ocurre con la "lección de anatomía" o en varios de sus autorretratos. Pero otros autores dieron un paso más allá: son los tenebristas, que consideraron que el contraste entre la luz y las sombras debía ser extraordinariamente acusado, para no distraer la atención del observador en detalles secundarios. Eso es, en definitiva, el tenebrimo: llevar a sus últimas consecuencias los postulados claroscuristas, haciendo convivir en el cuadro zonas fuertemente iluminadas con otras que quedan prácticamente a oscuras, sin que el espectador pueda apreciar que se oculta tras las tinieblas que ha representado el pintor.

Llegamos así al siglo XVII y con él a esa mentalidad barroca que tanto gustaba del contraste y de la sorpresa. En esa centuria algunos pintores consideraron que el claroscuro servía excelentemente a sus intenciones artísticas y lo emplearon de manera abundante en sus cuadros. Muchas obras de Rembrandt son significativas en ese sentido, como ocurre con la "lección de anatomía" o en varios de sus autorretratos. Pero otros autores dieron un paso más allá: son los tenebristas, que consideraron que el contraste entre la luz y las sombras debía ser extraordinariamente acusado, para no distraer la atención del observador en detalles secundarios. Eso es, en definitiva, el tenebrimo: llevar a sus últimas consecuencias los postulados claroscuristas, haciendo convivir en el cuadro zonas fuertemente iluminadas con otras que quedan prácticamente a oscuras, sin que el espectador pueda apreciar que se oculta tras las tinieblas que ha representado el pintor. Esta tendencia alcanza su máximo exponente en la obra de Caravaggio, pero fueron muchos los autores que la adoptaron, ya fuese de forma episódica (algunos cuadros de Rembrandt o de Zurbarán podrían calificarse más de tenebristas que de claroscuristas) o como una característica básica de su pintura como ocurre en el caso de los españoles Francisco Ribalta (1565-1628) y José Ribera (1591-1652), quien precisamente pasó gran parte de su vida en Italia, donde asimiló las influencias caravaggiescas.

Esta tendencia alcanza su máximo exponente en la obra de Caravaggio, pero fueron muchos los autores que la adoptaron, ya fuese de forma episódica (algunos cuadros de Rembrandt o de Zurbarán podrían calificarse más de tenebristas que de claroscuristas) o como una característica básica de su pintura como ocurre en el caso de los españoles Francisco Ribalta (1565-1628) y José Ribera (1591-1652), quien precisamente pasó gran parte de su vida en Italia, donde asimiló las influencias caravaggiescas.En definitiva, claroscuro y tenebrismo son parte de la misma preocupación de los pintores por reflejar la luz y su opuestos, la sombra y la oscuridad, en la obra de arte. Y desde esta perspectiva considerado, el tenebrismo no sería más que un uso exacerbado y violento, podríamos decir, de los planteamientos claroscuristas. La luz acaba oponiéndose dentro de la superficie del cuadro, más que a la sombra, a la propia oscuridad. En esta ocasión, espero que haya quedado claro.

.

Francisco Ribalta: "Cristo y San Bernardo" (1625-27). Madrid.

De la figura de Caravaggio ya nos hemos ocupado en el este blog con anterioridad. Unos días atrás hemos incluido aquí una PPT con sus cuadros más destacados. Sobre la producción pictórica de Ribera podéis leer este artículo de ENSEÑ-ARTE.

26 marzo 2007

DOS MUESTRAS DE LA PINTURA BARROCA ESPAÑOLA

DOS EXCELENTES PINTURAS. DOS EXCELENTES PINTORES

Por ahora, nuestro largo recorrido por la pintura barroca española ha terminado... hasta otra ocasión. Pero antes de cerrar por completo el tema, quiero plantearos este pequeño enigma.

Las dos obras que acompañan a este artículo fueron realizadas por sendos pintores barrocos españoles, los cuales, dicho sea de paso, tuvieron alguna relación entre si. ¿De quiénes estamos hablando? Y aún otras cuestiones más: ¿Dentro de qué género pictórico cabe colocar ambas obras? ¿Qué estilo, dentro del barroco, puede decirse que poseen?

Etiquetas:

13.8. PINTURA BARROCA ESPAÑOLA

IN ICTU OCULI

SOBRE LA FUGACIDAD DE LA VIDA: LA OBRA DE VALDÉS LEAL

Juan de Valdés Leal: "In ictu oculi" (1672). "Finis gloria mundi" (1672). Sevilla.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Juan de Valdés Leal: "Miguel de Mañara leyendo la regla de la Santa Caridad" (1681). Sevilla.

.

También "alguien" se olvidaba de la conveniencia de analizar la obra de uno de los más importantes pintores españoles de la época barroca, el sevillano Juan de Valdés Leal (1622-1690), un pintor de tendencia tenebrista y gusto por lo dramático, típicamente barroco. Valdés se hizo hermano de la Hermandad de la Santa Caridad de Sevilla, institución dedicada al auxilio de pobres, enfermos y moribundos. Precisamente, por encargo de Miguel de Mañara, fundador de dicha institución, realizó dos de sus cuadros más famosos, conocidos con el nombre de "las postrimerías".

También "alguien" se olvidaba de la conveniencia de analizar la obra de uno de los más importantes pintores españoles de la época barroca, el sevillano Juan de Valdés Leal (1622-1690), un pintor de tendencia tenebrista y gusto por lo dramático, típicamente barroco. Valdés se hizo hermano de la Hermandad de la Santa Caridad de Sevilla, institución dedicada al auxilio de pobres, enfermos y moribundos. Precisamente, por encargo de Miguel de Mañara, fundador de dicha institución, realizó dos de sus cuadros más famosos, conocidos con el nombre de "las postrimerías".Se trata de dos lienzos rematados en medio punto, titulados "In ictu oculi" ( "en un abrir y cerrar de ojos" ) y "Finis gloriae mundi" ("Final de las glorias terrenales"). En el primero de ellos, la muerte con su guadaña nos muestra su poder: de un soplo (como le sucede a una vela que se apaga) la vida humana finaliza, poniendo límite a todos los poderes terrenales. En el segundo, Valdés nos presenta los cuerpos muertos de un caballero y un obispo. En ambos casos sus famas y sus glorias de nada les han servido, porque los dos cadáveres se encuentran en estado de pudrición. Mientras tanto, la mano de la justicia divina pesa las buenas y malas obras que en la tierra se han realizado.

.

En definitiva, pura mentalidad barroca, inspirada por Miguel de Mañara, de quien se cuenta que, dedicado a una vida desenfrenada, vio un día pasar su propio entierro por una calle sevillana. A partir de ahí su actitud ante la vida cambió profundamente, asumiendo que la muerte es la gran igualadora que a todos nos equipara. "Memento mori": polvo somos y en polvo nos habremos de convertir.

.

Leed más sobre estos dos apasionantes cuadros en esta página. Id a visitad la Iglesia de la Caridad, donde se encuentran los lienzos y, en todo caso, dad una vuelta por la página de la Hermandad que da nombre a la Iglesia: una institución de la Sevilla barroca...en la Sevilla del siglo XXI.

Etiquetas:

13.8. PINTURA BARROCA ESPAÑOLA,

27.3. SEVILLA: PINTURA

EL PINTOR DE LAS INMACULADAS Y LOS NIÑOS DE LA CALLE

BARTOLOMÉ ESTEBAN MURILLO

Bartolomé Esteban Murillo: "Muchacha con dueña" (1670). Washington."Anciana con una rueca" (1642). Madrid.

¿Qué sucede en una familia de clase media andaluza, en el siglo XVII, cuando fallece el padre, dejando tras de sí a una viuda, que muere a los pocos meses, y catorce hijos? Esta enorme tragedia familiar le sucedió al sevillano Bartolomé Esteban Murillo (1.617-1.682), el menor de la familia, quien perdió a su padre con nueve años y a su madre con diez. Del niño acabó haciéndose cargo una de sus hermanas mayores, que le envió a aprender pintura a uno de los talleres existentes en la ciudad.

¿Qué sucede en una familia de clase media andaluza, en el siglo XVII, cuando fallece el padre, dejando tras de sí a una viuda, que muere a los pocos meses, y catorce hijos? Esta enorme tragedia familiar le sucedió al sevillano Bartolomé Esteban Murillo (1.617-1.682), el menor de la familia, quien perdió a su padre con nueve años y a su madre con diez. Del niño acabó haciéndose cargo una de sus hermanas mayores, que le envió a aprender pintura a uno de los talleres existentes en la ciudad. En esa infancia difícil se forjó el carácter de Murillo quien sin embargo hacia 1645 era ya un pintor de relativa importancia, que recibía encargos propios, de cierto interés. Ya para entonces la mayor parte de sus cuadros eran de tema religioso, destinados a las iglesias y conventos de la ciudad. En este tipo de obras basó Murillo su prestigio y su fama, destacando sobre todo como pintor de inmaculadas, tema al que dedicó varias de sus obras, en las que definió un tipo de virgen caracterizada por sus rasgos juveniles, su dulzura y la presencia de unos fondos luminosos.

En general, en su obra podemos apreciar numerosas influencias. Así, los fondos oscuros de algunos de sus lienzos nos remiten a Ribera y Zurbarán. El colorido brillante nos habla de la pintura veneciana, mientras que los rompimientos de gloria de sus cuadros, sobre todos los de las inmaculadas, deben ponerse en relación con la pintura barroca flamenca.

Bartolomé Esteban Murillo: "Niños jugando a los dados" (hacia 1675). Munich. // "Inmaculada" (Hacia 1678). ). Madrid.

Por otro lado, el pintor cultivó también los temas de género, sobresaliendo sobre todo su serie dedicada a personajes infantiles, en la que retrata, de manera realista, a verdaderos niños de la calle, esos mendigos tan frecuentes en la Sevilla de mediados del siglo XVII, aunque casi siempre vistos con unos colores dulces y unos fondos luminosos.

Por otro lado, el pintor cultivó también los temas de género, sobresaliendo sobre todo su serie dedicada a personajes infantiles, en la que retrata, de manera realista, a verdaderos niños de la calle, esos mendigos tan frecuentes en la Sevilla de mediados del siglo XVII, aunque casi siempre vistos con unos colores dulces y unos fondos luminosos. Aunque residió por una breve temporada en Madrid, donde mantuvo contactos con Velázquez, la mayor parte de la obra de Murillo fue realizada en Sevilla, al calor de la extensa clientela que poseía en la ciudad y su área de influencia, donde alcanzó el prestigio suficiente como para impulsar la creación de una academia sevillana de pIntura. Paradójicamente, ya en edad avanzada Murillo recibió un encargo de un convento gaditano, lo que le hizo trasladarse a esa ciudad. Allí tuvo una caída de un andamio, lo que acabaría provocando su muerte pocos meses después.

Podéis leer una interesante biografía de Murillo en esta página española y ver muchos de sus cuadros en esta otra, de la Olga's Gallery.

Etiquetas:

13.8. PINTURA BARROCA ESPAÑOLA,

27.3. SEVILLA: PINTURA

24 marzo 2007

DE NUEVO SOBRE VELÁZQUEZ

UN VÍDEO PARA DISFRUTAR VELÁZQUEZ Y PRACTICAR EL INGLÉS

Os dejo aquí un vídeo en inglés que nos presenta toda la obra de Velázquez que alberga la National Gallery de Londres, de la mano de Waldemar Januszczak, crítico de arte del Sunday Times. Una excelente ocasión para disfrutar aún más de la pintura de Diego Velázquez, acompañados de un especialista que nos hará practicar nuestro inglés.

Etiquetas:

13.8. PINTURA BARROCA ESPAÑOLA

23 marzo 2007

PPT VELÁZQUEZ

POWER POINTS DE ARTE BARROCO (IX)

La vida de Velázquez es bien conocida, dados su puesto como pintor de la Corte y la importancia trascendental de su pintura. En esta presentación se aborda un análisis de su trayectoria artística, presentada en sus diversas etapas mediante esquemas. En segundo lugar, se efectúa un recorrido por las más significativas obras de cada una de dichs etapas. Ver Velázquez siempre es pensar y, al mismo tiempo, disfrutar. Por tanto, repasad la presentación, ampliad las imágenes y empaparos del más genial de los pintores del barroco.

Etiquetas:

13.8. PINTURA BARROCA ESPAÑOLA

DON SEBASTIAN DE MORRA, DE VELÁZQUEZ

COMENTAR UNA OBRA DE ARTE (4)

Como introducción a la obra de Velázquez y, al mismo timpo, ejemplo de comentario de obras de arte, analizamos ahora este famoso cuadro del genial pintor sevillano.

El enano, que manifiesta una cierta hidrocefalia, aparece sentado sobre el suelo, con las piernas en escorzo, de tal manera que las suelas de sus zapatos quedan en primer plano, Los brazos se dirigen hacia las piernas, sobre las que se apoyan las manos, completamente cerradas.

El enano, que manifiesta una cierta hidrocefalia, aparece sentado sobre el suelo, con las piernas en escorzo, de tal manera que las suelas de sus zapatos quedan en primer plano, Los brazos se dirigen hacia las piernas, sobre las que se apoyan las manos, completamente cerradas.

De este modo, Velázquez viene a subvertir el orden social, colocando en un personaje de origen plebeyo, un simple sirviente histriónico de la corte de un rey absoluto, atributos que en el vestuario corresponden exclusivamente a los estamentos privilegiados y, más en concreto (en el caso de la púrpura) a la misma realeza. Hay pues una mirada crítica, lúcida y autónoma, del pintor sobre la organización social de la España de los Austrias.

De este modo, Velázquez viene a subvertir el orden social, colocando en un personaje de origen plebeyo, un simple sirviente histriónico de la corte de un rey absoluto, atributos que en el vestuario corresponden exclusivamente a los estamentos privilegiados y, más en concreto (en el caso de la púrpura) a la misma realeza. Hay pues una mirada crítica, lúcida y autónoma, del pintor sobre la organización social de la España de los Austrias.

Diego Velázquez: "Don Antonio, el inglés" (1640-1645). Madrid.

Por otro lado, "Don Sebastián de Morra" se inscribe dentro de la serie de obras que Velázquez dedicó a los locos y bufones de la Corte: "El niño de Vallecas" (1643), "El bufón calabacillas" (1639), "Don Antonio, el inglés" (1640-1645) o "El bufón Don Diego de Acedo, el primo" (1644), sin olvidarnos de la Maribárbola y el Nicolasillo Pertusato de "Las Meninas" (1656-57). Todos estos hombres de placer, respecto a los cuales existía en Europa una cierta tradición retratística, son representados por Velázquez con un profundo respeto y un cierto tono de melancolía por lo que el destino y la naturaleza les habían reparado.

Por otro lado, "Don Sebastián de Morra" se inscribe dentro de la serie de obras que Velázquez dedicó a los locos y bufones de la Corte: "El niño de Vallecas" (1643), "El bufón calabacillas" (1639), "Don Antonio, el inglés" (1640-1645) o "El bufón Don Diego de Acedo, el primo" (1644), sin olvidarnos de la Maribárbola y el Nicolasillo Pertusato de "Las Meninas" (1656-57). Todos estos hombres de placer, respecto a los cuales existía en Europa una cierta tradición retratística, son representados por Velázquez con un profundo respeto y un cierto tono de melancolía por lo que el destino y la naturaleza les habían reparado.

Como introducción a la obra de Velázquez y, al mismo timpo, ejemplo de comentario de obras de arte, analizamos ahora este famoso cuadro del genial pintor sevillano.

a) TIPO DE OBRA: pintura.

b) TÍTULO: Don Sebastián de Morra.

c) AUTOR: Diego de Silva Velázquez (1599-1660).

D) FECHA: 1643-1644.

E) LOCALIZACIÓN: Museo del Prado. Madrid.

F) ESTILO: Pintura barroca española.

2) ANALIZAR:

A) Análisis técnico:

.

* FORMA: Pintura al óleo sobre lienzo. 106 x 81 cm.

.

* MÉTODO: Obra realizada al óleo, mediante pincel.

.

* DESCRIPCIÓN GENERAL: Velázquez nos presenta en este cuadro a un personaje enano, Don Sebastián de Morra, uno de esos seres monstruosos que abundaban en la Corte de Felipe IV. Don Sebastián, uno de los bufones preferidos del príncipe Baltasar Carlos, aparece ricamente ataviado con un traje abotonado de paño verde, sobre el que se sitúa una ropilla en púrpura y oro. Son bien visibles los puños y el cuello, realizados en encaje flamenco.

El enano, que manifiesta una cierta hidrocefalia, aparece sentado sobre el suelo, con las piernas en escorzo, de tal manera que las suelas de sus zapatos quedan en primer plano, Los brazos se dirigen hacia las piernas, sobre las que se apoyan las manos, completamente cerradas.

El enano, que manifiesta una cierta hidrocefalia, aparece sentado sobre el suelo, con las piernas en escorzo, de tal manera que las suelas de sus zapatos quedan en primer plano, Los brazos se dirigen hacia las piernas, sobre las que se apoyan las manos, completamente cerradas.La mirada de Don Sebastián es honda y se dirige hacia el espectador, acentuada si cabe por la expresividad de sus ojos negros. La actitud general es seria y adusta, aunque el conjunto del personaje trasmite cierta tristeza y pesimismo, al tiempo que una inteligencia despierta y crítica.

El suelo y el fondo que cierran la composición son casi monocromos, aunque el pintor ha jugado con los efectos de la luz para generar el volumen que corresponde a la estancia. Toda la obra está realizada con la típica pincelada suelta velazqueña, que demuestra la gran capacidad técnica del artista.

B) Análisis simbólico:

Aun en un cuadro como éste, un retrato individual de un bufón de la corte, Velázquez introduce algunos símbolos destacados. De un lado, el traje de paño hace referencia a una buena posición social y su color verde es el usado habitualmente en las cacerías. Efectivamente, Don Sebastián solía acompañar al príncipe Baltasar Carlos en sus actividades cinegéticas. A esa misma situación de privilegio hacen referencia el cuello y los puños de encaje que luce el bufón. Pero, de otra parte, los colores de oro y púrpura que aparecen en la ropilla son dignos de la realeza.

.

Diego Velázquez: "Don Diego de Acedo, el primo" (1644). Madrid.

De este modo, Velázquez viene a subvertir el orden social, colocando en un personaje de origen plebeyo, un simple sirviente histriónico de la corte de un rey absoluto, atributos que en el vestuario corresponden exclusivamente a los estamentos privilegiados y, más en concreto (en el caso de la púrpura) a la misma realeza. Hay pues una mirada crítica, lúcida y autónoma, del pintor sobre la organización social de la España de los Austrias.

De este modo, Velázquez viene a subvertir el orden social, colocando en un personaje de origen plebeyo, un simple sirviente histriónico de la corte de un rey absoluto, atributos que en el vestuario corresponden exclusivamente a los estamentos privilegiados y, más en concreto (en el caso de la púrpura) a la misma realeza. Hay pues una mirada crítica, lúcida y autónoma, del pintor sobre la organización social de la España de los Austrias.Diego Velázquez: "Don Antonio, el inglés" (1640-1645). Madrid.

.

Velázquez pinta este retrato en 1643, unos veinte años después de haber sido nombrado pintor de cámara de su majestad. Trabaja por lo tanto en la Corte, en contacto directo con el monarca y la familia real. Una Corte que se caracteriza por su enorme dimensión en cuanto a burócratas y sirvientes, entre los cuales se encontraban también esos bufones y enanos que obras como esta retratan. Pero la España de Felipe IV estaba ya, desde comienzos del siglo XVII, en un proceso de decadencia, al que el Conde-Duque de Olivares, valido del rey y protector del pintor, trataría de poner remedio infructuosamente.

Diego Velázquez: "El niño de Vallecas" (1643). Madrid.

.

Cuando pinta a Don Sebastián, Velázquez ha realizado ya su primer viaje a Italia y ha podido conocer la polémica entre los clasicistas y los naturalistas. Ha madurado como pintor y ha creado un estilo profundamente personal, en el que la mirada crítica está siempre presente.

.

Diego Velázquez: "El bufón Calabacillas" (1639). Madrid.

.

Por otro lado, "Don Sebastián de Morra" se inscribe dentro de la serie de obras que Velázquez dedicó a los locos y bufones de la Corte: "El niño de Vallecas" (1643), "El bufón calabacillas" (1639), "Don Antonio, el inglés" (1640-1645) o "El bufón Don Diego de Acedo, el primo" (1644), sin olvidarnos de la Maribárbola y el Nicolasillo Pertusato de "Las Meninas" (1656-57). Todos estos hombres de placer, respecto a los cuales existía en Europa una cierta tradición retratística, son representados por Velázquez con un profundo respeto y un cierto tono de melancolía por lo que el destino y la naturaleza les habían reparado.

Por otro lado, "Don Sebastián de Morra" se inscribe dentro de la serie de obras que Velázquez dedicó a los locos y bufones de la Corte: "El niño de Vallecas" (1643), "El bufón calabacillas" (1639), "Don Antonio, el inglés" (1640-1645) o "El bufón Don Diego de Acedo, el primo" (1644), sin olvidarnos de la Maribárbola y el Nicolasillo Pertusato de "Las Meninas" (1656-57). Todos estos hombres de placer, respecto a los cuales existía en Europa una cierta tradición retratística, son representados por Velázquez con un profundo respeto y un cierto tono de melancolía por lo que el destino y la naturaleza les habían reparado..

Leed estas amenas "citas en claroscuro" sobre algunos cuadros de Velázquez. Repasad su biografía en esta página de la Wikipedia hispánica y después entrad a la página "Mirar Velázquez", premiada por la Junta de Andalucía, concluyendo con este excelente repaso a sus mejores obras en fotos de al ta calidad, en "prefotográfico Velázquez".

SAN HUGO EN EL REFECTORIO

UNA LECCIÓN VISUAL DE MISTICISMO

Nos encontramos en algún lugar de Francia hacia el año 1083 de la era cristiana. Un joven llamado Bruno, de rica familia, ha decidido abandonar los placeres del mundo y ordenarse sacerdote. Pero no contento con ello, busca una mayor entrega a Dios, basada en el silencio absoluto, la pobreza, el trabajo, la meditación y la oración frecuente. De este modo, se retira con seis compañeros más a un apartado bosque y allí, en el lugar denominado Chartreuse fundan un pequeño monasterio.

Nos encontramos en algún lugar de Francia hacia el año 1083 de la era cristiana. Un joven llamado Bruno, de rica familia, ha decidido abandonar los placeres del mundo y ordenarse sacerdote. Pero no contento con ello, busca una mayor entrega a Dios, basada en el silencio absoluto, la pobreza, el trabajo, la meditación y la oración frecuente. De este modo, se retira con seis compañeros más a un apartado bosque y allí, en el lugar denominado Chartreuse fundan un pequeño monasterio.Francisco de Zurbarán: "San Hugo en el refectorio" (1655). Sevilla.

La reducida comunidad se reune cotidianamente para elaborar las reglas que habrán de regirla. Mientras tanto, los monjes son mantenidos por Hugo, el obispo de la ciudad de Grenoble, que les remite provisiones para su sustento. En una ocasión, al comienzo de la Cuaresma, les envía carne, lo que motiva que los siete monjes, reunidos en el refectorio, inicien un largo debate sobre si una vida dedicada a Dios debe incluir la ingesta de carne o es mejor practicar la abstinencia. En medio de la discusión, los siete frailes caen en éxtasis y quedan sumidos en un profundo sueño durante cuarenta días, el tiempo que dura la Cuaresma.

Un día, San Hugo, el obispo, decide visitar a la comunidad y cuando llega al cenobio entra en el refectorio y halla a los monjes despertándose, al tiempo que la carne queda convertida en ceniza. De este modo, San Bruno, el fundador de la orden, decide incorporar a la regla de la comunidad la abstinencia absoluta de carne. Y, al mismo tiempo, se reafirma en la necesidad del silencio. Como dice la Biblia: "que sean pocas tus palabras".

Un día, San Hugo, el obispo, decide visitar a la comunidad y cuando llega al cenobio entra en el refectorio y halla a los monjes despertándose, al tiempo que la carne queda convertida en ceniza. De este modo, San Bruno, el fundador de la orden, decide incorporar a la regla de la comunidad la abstinencia absoluta de carne. Y, al mismo tiempo, se reafirma en la necesidad del silencio. Como dice la Biblia: "que sean pocas tus palabras".Este cuadro es obra de uno de los más grandes pintores barrocos Francisco de Zurbarán (1598-1664), quien lo realizó en 1655, ya en la última etapa de su vida. Atendía con ello uno de los encargos que le habían efectuado los monjes de la Cartuja de Sevilla. Al mismo tiempo el pintor extremeño nos daba toda una lección visual de misticismo: pueden los hombres (incluso los monjes) debatir un asunto y no llegar a conclusiones aceptadas por todos. Pero si confían en Dios, hasta el punto de caer en éxtasis durante cuarenta días, todo quedará solucionado por la intervención divina. Mentalidad barroca.

Infórmate sobre las duras condiciones de vida de la Orden Cartuja, así como de sus documentos y su patrimonio, viendo también un diaporama sobre su vida cotidiana. Visita la página de la Cartuja de Aula Dei (Zaragoza) y escucha a los monjes entonar cantos gregorianos. Lee este artículo en PDF sobre la iconografía de San Bruno y NO DEJES DE LEER este interesantísimo artículo sobre los monjes cartujos que Zurbaran (y otros artistas) pintaron en sus cuadros.

Etiquetas:

13.8. PINTURA BARROCA ESPAÑOLA,

27.3. SEVILLA: PINTURA

22 marzo 2007

LA PINTURA DE RIBERA Y ZURBARÁN

POWER POINTS DE ARTE BARROCO (VIII)

Concluyo el análisis de la obra de estos dos grandes pintores con esta presentación en la que he incluido algunas de sus obras fundamentales, representativas de las distintas épocas de cada uno de ellos. Reconozco que, en algún caso, me he dejado llevar también por mis gustos particulares. Pero aquí están las obras más tenebristas de Ribera junto a sus cuadros más luminosos; los hermosísimos bodegones de Zurbarán junto a sus lienzos de tema religioso. Una sinfonía de arte en la España del barroco, aunque uno de ellos trabajase en Italia.

Etiquetas:

13.8. PINTURA BARROCA ESPAÑOLA

ZURBARÁN, EL PINTOR MÍSTICO

SOBRE SANTAS, MÁRTIRES Y ASUNTOS RELIGIOSOS

Francisco de Zurbarán: "Santa Águeda" (Hacia 1630). Montpellier. / "Santa Casilda" (1640). Madrid / "Santa Dorotea" (1640-50). Sevilla. / "Santa Rufina" (1635). Madrid.

Francisco de Zurbarán: "Santa Casilda" (1633). Madrid. / "Santa Margarita" (1631-40). Londres. / "Santa Apolonia" (1635-40). París. / "Santa Marina" (1641-58). Sevilla.

Francisco de Zurbarán: "Santa Águeda" (Hacia 1630). Montpellier. / "Santa Casilda" (1640). Madrid / "Santa Dorotea" (1640-50). Sevilla. / "Santa Rufina" (1635). Madrid.

Santa Águeda (o Santa Ágata) nació en Italia hacia el año 230. De joven la distinguían su fe cristiana y su gran belleza. Atraido por ella, el cónsul Quintiliano procuró conseguir sus favores, pero fue rechazado por la doncella. Ni siquiera la hizo cambiar de opinión el que la encerrasen durante un mes en un prostíbulo, buscando que se contagiase de las rameras que allí se ocupaban.

Así pues, el cónsul la envió a una celda y la sometió a tortura. Tras pasarla por el potro, sus sicarios le arrancaron lentamente los pechos. Sin embargo, Águeda recibió el auxilio de San Pedro, que por la noche se le apareció en su celda y la sanó de sus heridas, hasta el punto de recuperar los pechos amputados.

Cuando el cónsul reparó en la milagrosa curación, ordenó que la mártir fuese quemada en la hoguera. Ya en la pira, un terremoto provocó las iras del pueblo, que achacó el seismo a la crueldad de Quintiliano con la joven. Así pues, ésta fue devuelta a su celda donde, finalmente, murió sin perder su virginidad y habiéndose mantenido fiel a Jesús.

Así pues, el cónsul la envió a una celda y la sometió a tortura. Tras pasarla por el potro, sus sicarios le arrancaron lentamente los pechos. Sin embargo, Águeda recibió el auxilio de San Pedro, que por la noche se le apareció en su celda y la sanó de sus heridas, hasta el punto de recuperar los pechos amputados.

Cuando el cónsul reparó en la milagrosa curación, ordenó que la mártir fuese quemada en la hoguera. Ya en la pira, un terremoto provocó las iras del pueblo, que achacó el seismo a la crueldad de Quintiliano con la joven. Así pues, ésta fue devuelta a su celda donde, finalmente, murió sin perder su virginidad y habiéndose mantenido fiel a Jesús.

Francisco de Zurbarán: "Santa Casilda" (1633). Madrid. / "Santa Margarita" (1631-40). Londres. / "Santa Apolonia" (1635-40). París. / "Santa Marina" (1641-58). Sevilla.

El martirio que, brevemente, acabo de describir, es uno de los temas que más atrajo al pintor Francisco de Zurbarán (1598-1.664), nacido en Fuente de Cantos (Badajoz) pero trasladado de joven a Sevilla, donde aprendió el oficio de pintor y donde se estableció definitivamente en 1629. Aquí conoció a Velázquez, quien más tarde lo reclamó a Madrid para que participase en la decoración del Alcázar de los Austrias. Tras su regreso a Sevilla, Zurbarán pasó unos años dedicado a pintar sobre todo obras de tipo religioso para los numerosos conventos de la ciudad y de su área de influencia. Años después el pintor regresaría de nuevo a la Corte, instalándose en Madrid, donde finalmente murió.

.

Si Zurbarán no hubiese sido el genio artístico que fue, su obra podría definirse como la de un pintor barroco volcado al tema religioso, que de muy de vez en cuando aborda otros temas como el retrato o el bodegón. Pero el arte de Zurbarán es especial, completamente especial. Comenzó su producción influido por las modas tenebristas que llegaban de Italia, pero el contacto con su amigo Velázquez acabó por aclarar su paleta, mientras el artista adquiría esa enorme capacidad para remarcar los volúmenes de los personajes que representa, hasta el punto de que en ocasiones llegan a parecer esculturas bidimensionales.

Pero las obras de Zurbarán enseñan al mundo también, en plena Contrarreforma, una manera de entender la religión católica bastante peculiar: el pintor renuncia la mayor parte de las veces a mostrarnos el dolor de los personajes, los aspectos violentos o desagradables de sus martirios si es el caso, y se concentra en reflejar la religiosidad en los rostros, en las actitudes. En definitiva, sus planteamientos están muy cercanos a la mística, como vía personal e interior del acercamiento a Dios.

.

Como muestra de ello, valga esta serie de santas en las que Zurbarán nos dejó lo mejor de su pintura: esas mujeres, todas mártires (de hecho cada una lleva el atributo de su martirio), pero en las que el dolor no está representado. Las santas aparecen absortas en sí mismas, ataviadas a la usanza de la época, pero rebosan serenidad, majestuosidad y belleza. Una belleza que irradia del interior del personaje y que se extiende a la totalidad de lo representado. Que se encuentra en el color y en la forma, en los volúmenes, pero que nos lleva a los rostros y desde éstos al interior de cada personaje. A lo más profundo de cada uno, a su corazón, como los misticos querían. ¡Qué grandeza la de Zurbarán para mostrarnos todo esto en lo que podrían parecer simples retratos femeninos!

.

El artículo de la Wikipedia española sobre Zurbarán es excelente y está, además, magníficamente ilustrado. Podéis además ver más obras suyas en los enlaces que figuran el la columna lateral del blog.

Etiquetas:

13.8. PINTURA BARROCA ESPAÑOLA,

27.3. SEVILLA: PINTURA

21 marzo 2007

EL TENEBRISMO EN ESPAÑA

SOBRE LA OBRA DE JOSÉ DE RIBERA, EL "SPAGNOLETTO"

José de Ribera: "Diógenes" (1637). Dresde, Alemania. ...................................."Pitágoras" (Hacia 1630). Valencia. .

He aquí a un pintor español, José de Ribera (1.591-1.652) que se trasladó a Italia en plena juventud y que ya prácticamente no regresó más a nuestro país. Este hecho marcó profundamente su trayectoria artística, porque en Italia pudo conocer la obras de los grandes autores del Renacimiento, pero también la de Caravaggio, que influiría enormemente en su producción. Ribera acabó asentándose en Nápoles, que entonces pertenecía a la corona aragonesa, consiguiendo el apoyo de los virreyes, hasta el punto de alcanzar un status parecido al de los pintores de cámara.

He aquí a un pintor español, José de Ribera (1.591-1.652) que se trasladó a Italia en plena juventud y que ya prácticamente no regresó más a nuestro país. Este hecho marcó profundamente su trayectoria artística, porque en Italia pudo conocer la obras de los grandes autores del Renacimiento, pero también la de Caravaggio, que influiría enormemente en su producción. Ribera acabó asentándose en Nápoles, que entonces pertenecía a la corona aragonesa, consiguiendo el apoyo de los virreyes, hasta el punto de alcanzar un status parecido al de los pintores de cámara. De Caravaggio tomó Ribera ese acusado tenebrimo que está presente en la mayor parte de su producción hasta, aproximadamente 1634. En efecto, en esas obras, parece como si un violento foco de luz, externo al propio cuadro, se empeñase en mostrarnos el tema representado, dejando una parte importante del lienzo en una oscuridad casi absoluta. Después de esa fecha esta tendencia se aminora y los colores de algunos de sus cuadros cobran mayor luminosidad. Quizás en todo ello influyeron las circunstancias de su propia vida personal, porque sus últimos años suponen de nuevo el regreso al claroscurismo más estricto, mientras el artista veía desaparecer la confortable situación económica en la que había vivido y moría prácticamente arruinado. Muy propio de una biografía barroca. El contraste, siempre el contraste. Como la luz y la sombra, en definitiva.

De Caravaggio tomó Ribera ese acusado tenebrimo que está presente en la mayor parte de su producción hasta, aproximadamente 1634. En efecto, en esas obras, parece como si un violento foco de luz, externo al propio cuadro, se empeñase en mostrarnos el tema representado, dejando una parte importante del lienzo en una oscuridad casi absoluta. Después de esa fecha esta tendencia se aminora y los colores de algunos de sus cuadros cobran mayor luminosidad. Quizás en todo ello influyeron las circunstancias de su propia vida personal, porque sus últimos años suponen de nuevo el regreso al claroscurismo más estricto, mientras el artista veía desaparecer la confortable situación económica en la que había vivido y moría prácticamente arruinado. Muy propio de una biografía barroca. El contraste, siempre el contraste. Como la luz y la sombra, en definitiva.

José de Ribera: "Diógenes" (1637). Dresde, Alemania. ...................................."Pitágoras" (Hacia 1630). Valencia. .

He aquí a un pintor español, José de Ribera (1.591-1.652) que se trasladó a Italia en plena juventud y que ya prácticamente no regresó más a nuestro país. Este hecho marcó profundamente su trayectoria artística, porque en Italia pudo conocer la obras de los grandes autores del Renacimiento, pero también la de Caravaggio, que influiría enormemente en su producción. Ribera acabó asentándose en Nápoles, que entonces pertenecía a la corona aragonesa, consiguiendo el apoyo de los virreyes, hasta el punto de alcanzar un status parecido al de los pintores de cámara.

He aquí a un pintor español, José de Ribera (1.591-1.652) que se trasladó a Italia en plena juventud y que ya prácticamente no regresó más a nuestro país. Este hecho marcó profundamente su trayectoria artística, porque en Italia pudo conocer la obras de los grandes autores del Renacimiento, pero también la de Caravaggio, que influiría enormemente en su producción. Ribera acabó asentándose en Nápoles, que entonces pertenecía a la corona aragonesa, consiguiendo el apoyo de los virreyes, hasta el punto de alcanzar un status parecido al de los pintores de cámara..

Todo ello explica que en la producción del pintor predomine la temática religiosa, con obras en las que el realismo es la nota más característica. Un realismo que más que natural busca provocar el efecto y la sorpresa en el espectador. Pero también tuvo tiempo de hacer incursiones en otro tipo de temas, como los mitológicos o los retratos, entre los cuales llaman enormemente la atención esos personajes populares a los que la naturaleza ha traído alguna desgracia, como la mujer barbuda o el patizambo. Quizás estos "monstruos barrocos" le interesaron tanto porque él mimo era de muy corta estatura, hasta el punto de que ello dio origen a su sobrenombre de "El españolito". Pero a mi siempre me ha llamado la atención la serie que se conoce con el nombre de "los filósofos", en la que retrata (recurriendo como modelos a personajes populares) a algunos de los más insignes científicos y filósofos de la Antigüedad.

.

José de Ribera: "Arquímedes" ("El filósofo sonriente"). (1630). Madrid.

.

.

De Caravaggio tomó Ribera ese acusado tenebrimo que está presente en la mayor parte de su producción hasta, aproximadamente 1634. En efecto, en esas obras, parece como si un violento foco de luz, externo al propio cuadro, se empeñase en mostrarnos el tema representado, dejando una parte importante del lienzo en una oscuridad casi absoluta. Después de esa fecha esta tendencia se aminora y los colores de algunos de sus cuadros cobran mayor luminosidad. Quizás en todo ello influyeron las circunstancias de su propia vida personal, porque sus últimos años suponen de nuevo el regreso al claroscurismo más estricto, mientras el artista veía desaparecer la confortable situación económica en la que había vivido y moría prácticamente arruinado. Muy propio de una biografía barroca. El contraste, siempre el contraste. Como la luz y la sombra, en definitiva.

De Caravaggio tomó Ribera ese acusado tenebrimo que está presente en la mayor parte de su producción hasta, aproximadamente 1634. En efecto, en esas obras, parece como si un violento foco de luz, externo al propio cuadro, se empeñase en mostrarnos el tema representado, dejando una parte importante del lienzo en una oscuridad casi absoluta. Después de esa fecha esta tendencia se aminora y los colores de algunos de sus cuadros cobran mayor luminosidad. Quizás en todo ello influyeron las circunstancias de su propia vida personal, porque sus últimos años suponen de nuevo el regreso al claroscurismo más estricto, mientras el artista veía desaparecer la confortable situación económica en la que había vivido y moría prácticamente arruinado. Muy propio de una biografía barroca. El contraste, siempre el contraste. Como la luz y la sombra, en definitiva.Es imprescindible la visita de la exposición virtual "José de Ribera", del Instituto Cervantes: si lográis subir las escaleras y abrir las puertas que aparecen en la pantalla, podréis oir música y ver 56 cuadros del pintor. Os resultará también bastante ameno entrar en esta página que recoge la exposición que una entidad bancaria organizó sobre Ribera en 2005 y que pudimos ver en Sevilla. Aquí tenéis las obras que la configuraban, con sus descripciones pormenorizadas (mediante locuciones) y una biografía del pintor.

Etiquetas:

13.8. PINTURA BARROCA ESPAÑOLA

20 marzo 2007

ENIGMAS DE LA PINTURA BARROCA

DOS VISIONES DEL MISMO AUTOR SOBRE EL MISMO PERSONAJE

.

Al hilo de lo que hoy hemos planteado en la clase, dejo aquí dos obras de un pintor barroco español. Ambas reflejan al mismo personaje femenino, conocido como "la monstrua".

Al hilo de lo que hoy hemos planteado en la clase, dejo aquí dos obras de un pintor barroco español. Ambas reflejan al mismo personaje femenino, conocido como "la monstrua".

.

Me gustaría, que a ese respecto, me resolvieseis, al menos, estas tres cuestiones:

.

A) ¿Quién fue el artista?

B) ¿Cómo se llamaba el personaje representado?

C)¿Qué creéis que pretendía el pintor representando a dicho personaje?

Al respecto, sólo os daré una pista: este personaje femenino padecía una enfermedad que la medicina denomina como "síndrome de Prader-Willi".

Al hilo de lo que hoy hemos planteado en la clase, dejo aquí dos obras de un pintor barroco español. Ambas reflejan al mismo personaje femenino, conocido como "la monstrua".

Al hilo de lo que hoy hemos planteado en la clase, dejo aquí dos obras de un pintor barroco español. Ambas reflejan al mismo personaje femenino, conocido como "la monstrua"..

Me gustaría, que a ese respecto, me resolvieseis, al menos, estas tres cuestiones:

.

A) ¿Quién fue el artista?

B) ¿Cómo se llamaba el personaje representado?

C)¿Qué creéis que pretendía el pintor representando a dicho personaje?

Al respecto, sólo os daré una pista: este personaje femenino padecía una enfermedad que la medicina denomina como "síndrome de Prader-Willi".

Etiquetas:

13.8. PINTURA BARROCA ESPAÑOLA

19 marzo 2007

LA PINTURA BARROCA ESPAÑOLA

LA MADUREZ DE LA PINTURA ESPAÑOLA

Bartolomé Esteban Murillo: "La cocina de los ángeles" (1646). París.

Durante la época renacentista, la pintura española alcanzó un desarrollo menor que el que se produjo en otros países europeos y, sobre todo, en Italia. De este modo, y con el paso del tiempo, únicamente la obra de El Greco ha alcanzado verdadero renombre internacional. Es por lo tanto evidente que en el siglo en el que Castilla podía considerarse como la primera potencia mundial los focos de innovación y de creación de las novedades artísticas, en la pintura, quedaban alejados de las fronteras españolas.

Durante la época renacentista, la pintura española alcanzó un desarrollo menor que el que se produjo en otros países europeos y, sobre todo, en Italia. De este modo, y con el paso del tiempo, únicamente la obra de El Greco ha alcanzado verdadero renombre internacional. Es por lo tanto evidente que en el siglo en el que Castilla podía considerarse como la primera potencia mundial los focos de innovación y de creación de las novedades artísticas, en la pintura, quedaban alejados de las fronteras españolas. Gran parte de nuestra pintura barroca, como no podía ser de otra manera, es de tema religioso, dada la influencia de la iglesia católica en las mentalidades y su importancia como cliente. Así pues, los temas mitológicos, el paisaje o las composiciones históricas son muy escasos. Sin embargo, caracteriza a las obras su naturalismo y su tendencia al realismo. Y detrás de todo ello está el interés por representar al país a través de los personajes mostrados en las obras, no sólo los de los grupos pudientes, sino también esos modelos anónimos, los hombres de la calle, cuyos rostros curtidos podemos ver en tantos cuadros, la sociedad en suma, vista desde múltiples ópticas.

Gran parte de nuestra pintura barroca, como no podía ser de otra manera, es de tema religioso, dada la influencia de la iglesia católica en las mentalidades y su importancia como cliente. Así pues, los temas mitológicos, el paisaje o las composiciones históricas son muy escasos. Sin embargo, caracteriza a las obras su naturalismo y su tendencia al realismo. Y detrás de todo ello está el interés por representar al país a través de los personajes mostrados en las obras, no sólo los de los grupos pudientes, sino también esos modelos anónimos, los hombres de la calle, cuyos rostros curtidos podemos ver en tantos cuadros, la sociedad en suma, vista desde múltiples ópticas. Siempre solemos creer que la nómina de pintores barrocos españoles se reduce a sus primeros espadas: Zurbarán, Murillo y, sobre todo, Velázquez. Sin embargo artistas como Ribalta, Ribera, Valdés Leal, Carreño de Miranda, Claudio Coello y otros tantos han de ser tenidos en cuenta a la hora de valorar lo que la pintura española fue capaz de desarrollar en el siglo XVII: una mirada profunda, y muchas veces crítica y aguda, sobre la sociedad de su época. Es evidente que, en este sentido, el genio de Velázquez luce de tal manera que eclipsa a todos los demás. Pero entenderemos mejor la pintura barroca si, alejados de ese deslumbramiento que las obras de Velázquez nos producen, volvemos nuestra mirada sobre los otros artistas y somos capaces de valorar lo que entonces se hizo en pintura.

Siempre solemos creer que la nómina de pintores barrocos españoles se reduce a sus primeros espadas: Zurbarán, Murillo y, sobre todo, Velázquez. Sin embargo artistas como Ribalta, Ribera, Valdés Leal, Carreño de Miranda, Claudio Coello y otros tantos han de ser tenidos en cuenta a la hora de valorar lo que la pintura española fue capaz de desarrollar en el siglo XVII: una mirada profunda, y muchas veces crítica y aguda, sobre la sociedad de su época. Es evidente que, en este sentido, el genio de Velázquez luce de tal manera que eclipsa a todos los demás. Pero entenderemos mejor la pintura barroca si, alejados de ese deslumbramiento que las obras de Velázquez nos producen, volvemos nuestra mirada sobre los otros artistas y somos capaces de valorar lo que entonces se hizo en pintura.

En definitiva, es correcto decir que en Velázquez encuentra su cumbre la pintura barroca, pero resulta igualmente válido afirmar, en un sentido más general, que en el barroco la pintura española alcanzó su momento álgido. Había llegado la madurez. Y este hecho coincidió, aunque no es mera coincidencia, con un momento en el que también llegaba el declive al país. Un país todavía inexistente en el que el arte (sobre todo la pintura), al igual que la literatura, alcanzó la primera posición en cuanto a las realizaciones culturales se refiere.

Bartolomé Esteban Murillo: "La cocina de los ángeles" (1646). París.

Diego Velázquez: "Retrato de la infanta Margarita" (Hacia 1660). Madrid.

Durante la época renacentista, la pintura española alcanzó un desarrollo menor que el que se produjo en otros países europeos y, sobre todo, en Italia. De este modo, y con el paso del tiempo, únicamente la obra de El Greco ha alcanzado verdadero renombre internacional. Es por lo tanto evidente que en el siglo en el que Castilla podía considerarse como la primera potencia mundial los focos de innovación y de creación de las novedades artísticas, en la pintura, quedaban alejados de las fronteras españolas.

Durante la época renacentista, la pintura española alcanzó un desarrollo menor que el que se produjo en otros países europeos y, sobre todo, en Italia. De este modo, y con el paso del tiempo, únicamente la obra de El Greco ha alcanzado verdadero renombre internacional. Es por lo tanto evidente que en el siglo en el que Castilla podía considerarse como la primera potencia mundial los focos de innovación y de creación de las novedades artísticas, en la pintura, quedaban alejados de las fronteras españolas..

Sin embargo, en el siglo XVII, con la estética barroca, podemos considerar que la pintura española alcanza su plena madurez. Es bien cierto que con respecto al periodo anterior los focos artísticos europeos se diversifican y que el centro de toda novedad ya no es Italia. Pero, aun siendo importantes las aportaciones españolas en el campo de la arquitectura y la escultura, va a ser en el arte de pìntar donde asistamos a una verdadera revolución, por la diversidad de focos artísticos (aunque no haya grandes diferencias entre ellos), por el número de artistas y, sobre todo, por la increible calidad pictórica que alcanzaron algunos de los autores.

.

Juan de Zurbarán: "Bodegón con manzanas y azahar" (Hacia 1640). Colección privada.

.

Gran parte de nuestra pintura barroca, como no podía ser de otra manera, es de tema religioso, dada la influencia de la iglesia católica en las mentalidades y su importancia como cliente. Así pues, los temas mitológicos, el paisaje o las composiciones históricas son muy escasos. Sin embargo, caracteriza a las obras su naturalismo y su tendencia al realismo. Y detrás de todo ello está el interés por representar al país a través de los personajes mostrados en las obras, no sólo los de los grupos pudientes, sino también esos modelos anónimos, los hombres de la calle, cuyos rostros curtidos podemos ver en tantos cuadros, la sociedad en suma, vista desde múltiples ópticas.

Gran parte de nuestra pintura barroca, como no podía ser de otra manera, es de tema religioso, dada la influencia de la iglesia católica en las mentalidades y su importancia como cliente. Así pues, los temas mitológicos, el paisaje o las composiciones históricas son muy escasos. Sin embargo, caracteriza a las obras su naturalismo y su tendencia al realismo. Y detrás de todo ello está el interés por representar al país a través de los personajes mostrados en las obras, no sólo los de los grupos pudientes, sino también esos modelos anónimos, los hombres de la calle, cuyos rostros curtidos podemos ver en tantos cuadros, la sociedad en suma, vista desde múltiples ópticas..

Bartolomé Esteban Murillo: "Muchacha con moneda" (1645-1650). Madrid.

Siempre solemos creer que la nómina de pintores barrocos españoles se reduce a sus primeros espadas: Zurbarán, Murillo y, sobre todo, Velázquez. Sin embargo artistas como Ribalta, Ribera, Valdés Leal, Carreño de Miranda, Claudio Coello y otros tantos han de ser tenidos en cuenta a la hora de valorar lo que la pintura española fue capaz de desarrollar en el siglo XVII: una mirada profunda, y muchas veces crítica y aguda, sobre la sociedad de su época. Es evidente que, en este sentido, el genio de Velázquez luce de tal manera que eclipsa a todos los demás. Pero entenderemos mejor la pintura barroca si, alejados de ese deslumbramiento que las obras de Velázquez nos producen, volvemos nuestra mirada sobre los otros artistas y somos capaces de valorar lo que entonces se hizo en pintura.