EL IDEAL DE LA BELLEZA CLÁSICA

Así pues, Fidias supone el cruce de unos cuantos datos ciertos con otros que el tiempo ha ido agigantando, hasta hacer de él una verdadera leyenda que lo consagra como el más puro ideal de la belleza clásica. Ya en época romana, el escritor Plutarco, a fines del siglo I d.C., hizo abundantes referencias a Fidias en el contexto de su biografía sobre Pericles, el gran gobernante ateniense, de quien lo consideró amigo íntimo y colaborador directo. Desde entonces hasta hoy, la fama de Fidias no ha hecho sino aumentar.

Así pues, Fidias supone el cruce de unos cuantos datos ciertos con otros que el tiempo ha ido agigantando, hasta hacer de él una verdadera leyenda que lo consagra como el más puro ideal de la belleza clásica. Ya en época romana, el escritor Plutarco, a fines del siglo I d.C., hizo abundantes referencias a Fidias en el contexto de su biografía sobre Pericles, el gran gobernante ateniense, de quien lo consideró amigo íntimo y colaborador directo. Desde entonces hasta hoy, la fama de Fidias no ha hecho sino aumentar.

.

Izquierda: Dioses olímpicos. Relieve de las Panateneas del Partenón. Londres. Derecha: reconstrucción del posible aspecto original de la Atenea Parthenos en el interior del templo.

Cuando pensamos en el nombre de Fidias, damos por hecho que nos referimos al artista más importante de la época clásica griega, conocido sobre todo por su grandiosa producción escultórica, además de por la supervisión de los trabajos arquitectónicos del Partenón. Sin embargo, tras este nombre se ocultan muchas más incertidumbres que certezas: son muy escasos los datos de su biografía que podemos manejar con seguridad y lo mismo ocurre respecto a sus obras. Como más adelante comentaremos, con la excepción de la decoración escultórica del Partenón, no se ha conservado ni una sola de las obras originales que Fidias realizó en bulto redondo, aunque las conozcamos por detalladas descripciones y, en algunos casos, por copias de época romana, más o menos fidedignas.

Superior: Leto, Artemisa y Afrodita. (Del frontón este del Partenón). Londres.

Superior: Leto, Artemisa y Afrodita. (Del frontón este del Partenón). Londres.

Así pues, Fidias supone el cruce de unos cuantos datos ciertos con otros que el tiempo ha ido agigantando, hasta hacer de él una verdadera leyenda que lo consagra como el más puro ideal de la belleza clásica. Ya en época romana, el escritor Plutarco, a fines del siglo I d.C., hizo abundantes referencias a Fidias en el contexto de su biografía sobre Pericles, el gran gobernante ateniense, de quien lo consideró amigo íntimo y colaborador directo. Desde entonces hasta hoy, la fama de Fidias no ha hecho sino aumentar.

Así pues, Fidias supone el cruce de unos cuantos datos ciertos con otros que el tiempo ha ido agigantando, hasta hacer de él una verdadera leyenda que lo consagra como el más puro ideal de la belleza clásica. Ya en época romana, el escritor Plutarco, a fines del siglo I d.C., hizo abundantes referencias a Fidias en el contexto de su biografía sobre Pericles, el gran gobernante ateniense, de quien lo consideró amigo íntimo y colaborador directo. Desde entonces hasta hoy, la fama de Fidias no ha hecho sino aumentar..

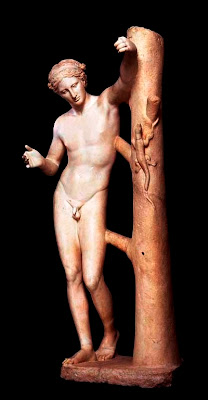

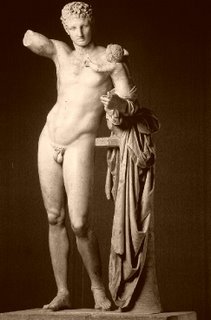

Izquierda: Atenea Lemnia. Copia romana del original en bronce. Bolonia (Italia). Derecha: reconstrucción del posible aspecto original de la misma escultura. Atenas (Grecia).

.

.

Como ya hemos señalado, son muy escasos los datos que conocemos de su vida. Debió nacer (probablemente en Atenas) a comienzos del siglo V a.C., en torno al año 490 a.C., y se han propuesto varios nombres como posibles maestros de nuestro escultor, aunque ninguno de ellos esté garantizado. En todo caso, es muy posible que comenzase a trabajar de forma autónoma hacia el año 465 a.C. y pocos años después, coincidiendo con el ascenso de Pericles al poder en Atenas, se incrementa su implicación en las obras públicas de la ciudad. Hacia el año 460 a.C., y para un lugar privilegiado de la Acrópolis, esculpe su estatua de la Atenea Promakhos, una representación guerrera de la diosa, de quince metros de altura. Años más tarde vuelve al mismo tema y labra en bronce la Atenea Lemnia, de dos metros, que conocemos por copias romanas.

Desde el año 447 a.C. hallamos a Fidias supervisando las obras del Partenón, dirigidas por Calicrates e Ictinos, mientras al mismo tiempo se implica en el diseño de la decoración escultórica del templo: los dos frontones, las 92 metopas externas de sus cuatro lados y el friso interno de la Procesión de las Panateneas. Su participación aquí se completa con otra obra colosal, en bulto redondo: la Atenea Parthenos, de doce metros, una escultura criselefantina (realizada en marfil y oro), destinada al interior del templo.

.

Izquierda: Dioses olímpicos. Relieve de las Panateneas del Partenón. Londres. Derecha: reconstrucción del posible aspecto original de la Atenea Parthenos en el interior del templo.

Es por entonces cuando la vida de Fidias da un nuevo giro y se sumerge otra vez en las incertitumbres. Sabemos que fue acusado por los enemigos de Pericles de robar materiales destinados a la elaboración de la escultura de la diosa y aunque logró demostrar su inocencia volvió de nuevo a ser imputado, esta vez por impiedad. Según algunos, Fidias murió algo después en la cárcel, aunque para otros logró huir a Olimpia, donde todavía fue capaz de esculpir otra de su obras más famosas, también perdida, el imponente Zeus Olímpico que en postura sedente se alzaba hasta la máxima altura de la naos del templo. Según los defensores de esta hipótesis (avalada por la excavación de su posible taller en la ciudad), Fidias murió en el exilio hacia el año 430 a.C.

Así pues, del paradigma de la escultura clásica del siglo V a.C. sólo nos quedan los mutilados restos conservados en el Partenon. Sin embargo, toda la crítica moderna coincide en afirmar que resulta de todo punto imposible que el amplísimo programa iconográfico de este templo hubiese podido ser llevado a cabo, por un único escultor (aún contando con los aprendices de su taller) en un plazo de tiempo inferior a los diez años, incluso admitiendo la posibilidad de que algunos de los trabajos pudieran extenderse en el tiempo hasta el fin del gobierno de Pericles, que viene a coincidir con la fecha propuesta para la muerte de Fidias. Por lo demás, resulta evidente que en el conjunto escultórico del Partenón pueden apreciarse diversos estilos con rasgos bien distintos, que plantean diferentes formas de abordar el clasicismo y que quedan agrupadas bajo el común denominador de estilo Partenón.

No obstante, algunos autores sostienen la implicación más directa de Fidias en la labra de las esculturas de ambos frontones del templo, donde señalan como elemento distintivo el empleo de la técnica denominada de paños mojados, que deja entrever levemente el cuerpo de las figuras bajo los ropajes que visten, como si de una moderna transparencia se tratase. Nosotros podemos concluir diciendo que no cabe duda de que Fidias planificó y dirigió la realización de la decoración escultórica del Partenón, aunque, siendo consciente de la imposibilidad de llevar a cabo de forma directa toda la obra, no despreció la posibilidad de contar en ella con otros escultores de primera línea cuyos nombres se han perdido subsumidos en el del gran escultor ateniense. La leyenda comenzaba.

Metopa del ciclo de la Centauromaquia, del Partenón. Londres.

Aunque no conozco mucha información en la Web sobre la difícil biografía de Fidias puedo recomendar este texto, en inglés, que realiza una síntesis correcta. Por su parte, la Artcyclopedia recoge un listado de lugares en el que pueden contemplarse algunas de sus obras. Por último, remitimos al lector a nuestro texto sobre el Partenón, en el que se analiza la obra escultórica de Fidias en este templo.

Metopa del ciclo de la Centauromaquia, del Partenón. Londres.

Aunque no conozco mucha información en la Web sobre la difícil biografía de Fidias puedo recomendar este texto, en inglés, que realiza una síntesis correcta. Por su parte, la Artcyclopedia recoge un listado de lugares en el que pueden contemplarse algunas de sus obras. Por último, remitimos al lector a nuestro texto sobre el Partenón, en el que se analiza la obra escultórica de Fidias en este templo.